第三冊 中古時代(續) (由文景之治至王莽篡漢)

第三章 西漢式微王莽篡位

第八節 弒平帝王莽篡漢 (3.3.8)

却說王莽既得專政,便與太皇太后商議,迎立中山王箕子嗣位。箕子就是中山王劉興的兒子。劉興的母親,就是當年當熊護駕的馮婕妤,後進位為昭儀。馮昭儀自被傅太后記恨誣陷逼死後,箕子幸未連坐,仍得襲中山王爵。太皇太后特派王音的兒子王舜持節往迎。王舜奉命去後,宮中無主,太皇太后年齡又老,一切政令都由王莽獨斷專行。王莽即將皇太后趙飛燕,貶為孝成皇后,皇后傅氏逼令遷出正宮。趙太后的罪狀,是與妹趙昭儀合德專寵橫行,殘殺皇嗣 。傅皇后的罪狀,是縱令其父傅晏,驕恣不道,未嘗諫阻。罪狀宣佈以後,無人敢與反對。就是已死去的傅太后(哀帝的祖母),丁太后(哀帝的生母),都一併追貶其諡號。所有丁傅兩家的子弟,一律免官歸里。傅晏(哀帝的岳丈)負罪尤甚,令與妻子同徒居合浦。趙太后(飛燕)和傅皇后也就憂憤自殺。太皇太后王氏,因過去受了傅太后的惡氣,所以對於王莽一朝連貶四后,還以為王莽替她洩恨,暗地裡倒很高興。却不知王莽目無尊長,將來又什麼事不可以出來呢!婦女量窄,見識不遠,以致釀成後來西漢滅亡的後果呢!

既而中山王箕子迎到,由王莽召集百官,奉着太皇太后的詔命,擁立登基;改名為衍,是為平帝。平帝年僅九歲,不能親政,名為太皇太后臨朝,實則完全由王莽一人專政。王莽遂引用一般心腹,如王舜、王邑、甄邯、甄豐、劉歆等,滿佈朝中;可謂一呼百諾。凡有與王莽作對的,都叫心腹劾奏貶逐;阿順者則都列入顯貴。

因史傳周成王時代,越裳氏曾獻白雉,王莽想學周公,也叫人買通塞外蠻夷,叫他冒稱越裳氏,獻人白雉。於是朝中群臣都仰承王莽的意思,奏稱王莽德及四夷,與周公比美,周公因輔周有功,故稱周公,現在大司馬王莽安定漢室,應稱為安漢公,增封食邑。太皇太后依議。王莽還假意一再謙辭,始接受官爵名號。於是王莽又創議設立學校及優待皇族和功臣的辦法,凡官吏年老退休,仍給三分之一俸祿養老終身,對庶民鰥寡,亦予捐資周卹。如此種種恩惠,朝野上下,無不稱頌安漢公的仁德。把一個大皇后和小皇帝都抹煞了。朝中只知有大司馬安漢公王莽,不復知有漢天子了。

王莽雖是一個儒學家,也很優待儒生,但他的作為和思想,并非真的孔孟學說思想。他喜歡沽名釣譽,他迷信鬼神符瑞,是一個荒謬的復古論者。他的心腹及附順他的人,都揣摩他的意旨,一時謊奏黃支國獻入犀牛,一時又奏報黃龍出游江中,等等祥瑞。可巧匈奴使者到來,王莽探悉王昭君在塞外所生二女尚存,便囑來使應使二女入朝。果然過了月餘,匈奴單于依着王莽的意思,特遣王昭君長女須卜居次入覲宮廷。王莽又大事鋪張,說是外族悦服,遣女入侍。太皇太后也以為是王莽的德能所致。其臣屬走狗,歌功頌德,更是不必說了。接着又由王莽佈置,將自己的女兒納給平帝的作皇后。那時平帝只有十三歲,王莽女兒的年齡也差不多。他倆曉得什麼?只不過聽他擺佈罷了。

平帝的母親衛姬,只封為中山王后,且不許入都與平帝相見。 衛姬因有此子,當然思想,曾再三上書請求,王莽仍然不准。王莽的兒子王宇,很同情衛姬,恐將來平帝長大懷恨,想向父規諫;也知其父父執拗,決不肯從;便與老師吳章,妻兄呂寬商量。因王莽信鬼神,便想出一法,以豬羊血洒在王莽的門上,然後由王宇向父進言,勸其父迎衛姬入朝。當即決定夜間由呂寬去辦理。誰知事機不密,竟被門吏撞見捕獲。呂寬以為王宇是王莽的親子,父子之情定可免究,只好把罪推在王宇身上。誰知王莽並無兒女私情,立將王宇下獄,逼令自殺;呂寬和吳章,當然是做了刀下之鬼了。他的媳婦呂馬,因已懷孕,纔得免死。就是吳章的學生千餘人,王莽也認為是惡黨,下令拘捕。那些學生都否認是吳章的弟子。 只有大司徒據屬云敞,自認是吳章的弟子,收斂吳章的尸首。都中人士都稱云敞見義勇為,足比欒布。王莽專好沽名,倒也不敢加罪。於是他的心腹甄邯等又入奏太皇太后,稱頌安漢公王莽大義滅親。當由太皇太后下詔褒獎。因此更激動王莽的狠心,索性將衛氏子弟斬盡殺絕,只留平帝的母親衛姬一人。就是叔父王立、從弟王仁(王譚長子) 、王安(王商子)等三人,因與王莽不合,也假傳太皇太后的詔旨,一併賜死。同時并以與衛氏通謀的罪名,殺死了好幾名與他反對的大臣。其有志節正直之士,都恐禍將及身,掛冠歸隱了。王莽專恣奸詐陰險的面目,也就漸漸暴露出來了。

王莽一面取悅太皇太后,有如孝子賢孫;一面又籠絡天下士人。特創議設立明堂辟雍靈臺;立樂經,增博士,考校士人優劣,賢能為師,愚陋為徒,各有薪給。於是群臣又奏稱:周公攝政七年,制度乃定;今安漢公輔政四年,大功告成,應請晉升宰衡位置,加九錫封典。一時上書奏者,竟達四十八萬七千餘人。太皇太后見朝野上下,恭維王莽,遂照議行九錫封典。其實這都是他的心腹,暗囑吏民上書,強奸民意罷了;與後世袁世凱想稱帝,請願團的情景正相似哩!王莽可說強奸民意的開山祖師,說來實在好笑!

元始五年(西元五年),平帝已十四歲了,知識漸開,得悉王莽殺盡衛氏舅家,只剩生母衛后一人,又不許見面;因此見到王莽,常現怒容;背後也常有怨言。但内侍都是王莽的耳目,當然有人報知。王莽心想:他小小年紀,便要怨我,將來長大,那還得了?於是便在是年臘月,借獻椒酒,暗中下毒葯。平帝曉得什麼,見酒就喝,當晚即毒發斃命。平帝名義上在位五年,死時只有十四歲哩!

王莽入臨帝喪,還假作悲號,醜態百出。太皇太后因平帝無嗣,特召集群臣商議;那時元帝一支已絕,只有宣帝曾孫五人為王,及列侯四十八人中去推立一人。獨王莽認為不行:他說五王列侯,只是平帝的兄弟輩,不能相繼為後;應在宣帝玄孫中去選立。群臣聞言,不敢出聲 。王莽利在立幼,故有此說。宣帝玄孫有二十三人,王莽獨選了一個二歲的,名叫劉嬰,父為廣戚侯顯,係楚王囂的曾孫;并托言卜相大吉,應立為嗣。於是一呼百諾,全體贊成。又有人提議:仿周公輔成王故事,由安漢公攝政。議尚未定,忽又有前輝光(係王莽改的官名將長安分為前輝光、後承列二郡)謝囂奏稱:「武功縣長孟通,開井得一白石,上有丹書,文曰:『告 安漢公莽為皇帝』。」不消說這是迎合捏造的符命。王莽即命從弟王舜轉告太皇太后。太皇太后聽了很生氣的說:「這是欺人的妄語,不宜施行!」王舜說:「事情已經如此地步,有什麼辦法?安漢公只是代攝政事,鎮服天下,決沒有其他意思。」太皇太后至此,別無他法,只好照議下詔,立宣帝玄孫為皇太子,號為孺子;王莽自稱為假皇帝(或「攝皇帝」),代攝政事,一切朝儀皆如天子制度,惟對太皇太后、皇帝、皇后則仍稱臣。這真是不倫不類;還有官名,也是王莽特別創造,仿行古制,使王舜為大傳左輔,甄豐為大阿右拂,甄邯為太保後承,真可謂是別出心裁了。

王莽居攝只一月,便有安眾侯劉崇起兵討伐莽罪;因兵力單薄,失敗而死。接着東郡君守霍義,見王莽勢將墓漢,義憤填胸,立東平王雲子劉信為天子,自號大司馬天柱將軍,起兵討莽。又有三輔士豪趙明、霍鴻亦與翟義兵相應,趁都中空虛,攻打長安。王莽內外受敵,倒也着荒,忙分調大軍出敵。結果二路義軍又被擊破。居攝三年,也就是立孺子嬰的第三年,忽又奏稱某處并中石牛出現,尚有丹文;某處雍石也有文字發表,無非是「攝皇帝當為真皇帝」的意 思。於是將居攝三年,改為初始元年,俾上符天命云云。此時太皇太后已知她的姪兒王莽奸詐百出,但大權都在王莽手裡,又有什麼辦法,也就不能不從了。

有梓潼人哀章,本來是一個游擊的無賴漢,流寓在長安,猜透了王莽想篡位的企圖,趁機取巧,暗製了一個銅匱,上署兩簽,一是天帝行璽金匱圖,一是赤帝璽邦傳與皇帝金策書,自己扮作方士,黃衣黃冠,趁着天將黑的時候,將金匱送至高帝廟中守吏,便匆匆離去。守廟官忙去報告王莽。王莽暗中使人打開金匱,內有語略云攝皇帝王莽,應為真天子;下署佐命大臣十一人,一王舜,二王晏,三劉歅,四就是哀章,五甄邯,六王尋,七王邑,八甄豐,九王興,十孫建,十一王盛。王莽也知這是外人捏造,但這也正合他的心意,於是親率群臣至高帝廟,拜受金匱神禪,還一派胡言去謁見太皇太后。太皇太后正想駁斥,王莽已經趨出,赴前殿登位去了。一般趨炎附勢的官僚居然向王莽稱賀。當即寫好詔旨,頒佈出來,定國號為新,即將是年十二月一日,改為始建國元年正月一日。此詔一出,群臣都爭呼新皇帝萬歲,你說可耻不可呢!

王莽雖然篡位,但傳國的御璽,尚在太皇太后手裡,便囑王舜到宮中去取。太皇太后大罵王舜說:「你們父子兄弟,都蒙受漢恩,不思報答,反乘機篡位。真是不顧恩義。狗彘不如!且王莽托言金匱符命,自稱新皇帝,儘可自去製璽,還要這亡國璽何用?我是漢家的老寡婦,旦夕必死;我要此璽殉葬,你們休得妄想!」說完,痛哭流涕。過了片時,王舜入對太皇太后說:「事已至此,臣也無法挽回。若是王莽必欲得此傳國璽,太后豈能始終不給麼?」太皇太后沈吟了半嚮,竟取出御璽,狠命的摔在地上;且大罵說:「我已經老而快死的人了,看你們兄弟將來不滅族麼?」王舜也不答話,低頭拾了御出來,交與王莽。王莽接了御璽,見璽已缺去一角,問明原因,才知是被太皇太后摔破,只好用黃金修補。這璽乃秦朝遺物,由秦王嬰獻給漢高祖,留傳至今,又轉入王莽手中去了。未幾廢孺子嬰為安定公,尊太皇太后為新室父母皇太后,西漢遂亡。總計前漢十二主,共二百一十年。

太皇太后已八十餘歲,歷漢元成哀平四世,史稱孝元皇后 (即太皇太后) 。她沒有傅太后(即傅昭儀)的驕恣,又沒有趙氏姊妹( 即趙飛燕和妹合德)的荒淫,實可謂后中之賢者,由於過寵姪兒王莽,為王莽所欺,玩弄於股掌之中,直至平帝被弒,猶不覺察;迎三歲孺子嬰為嗣不爭,稱攝皇帝假皇帝而不問,只知懷藏一傳國璽而不想給他,這又有什麼益處呢!所謂婦女當國,暫時則危,久之則亡,誠為定論啊。以下再敘的便是東漢時代的史實了。

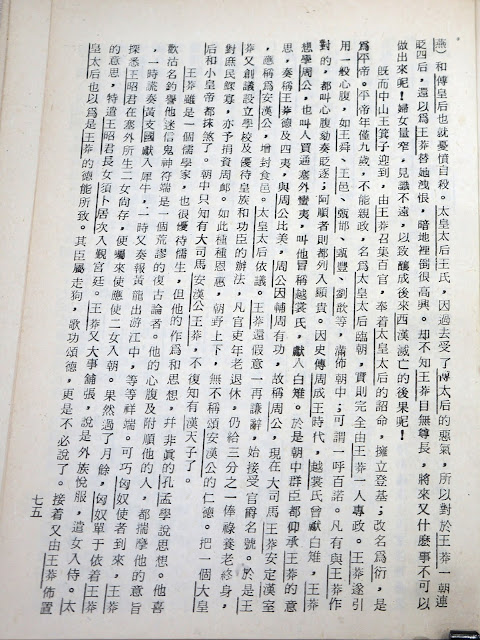

原書掃描如下:

|

| ↑ 第八節 弒平帝王莽篡漢 (3.3.8) - (1) |

|

| ↑ 第八節 弒平帝王莽篡漢 (3.3.8) - (2) |

|

| ↑ 第八節 弒平帝王莽篡漢 (3.3.8) - (3) |

|

| ↑ 第八節 弒平帝王莽篡漢 (3.3.8) - (4) |

|

| ↑ 第八節 弒平帝王莽篡漢 (3.3.8) - (5) |

|

| ↑ 第八節 弒平帝王莽篡漢 (3.3.8) - (6) |

【關於 九錫封典】

回覆刪除*九錫是中國漢朝、晉朝等朝代皇帝給臣子的九種最高賞賜。

「錫」同「賜」。

九錫包括一錫車馬,再錫衣服,三錫虎賁,四錫樂器,五錫納陛,六錫朱戶,七錫弓矢,八錫斧鉞,九錫秬鬯。這些物件通常是天子才能使用,賞賜形式上的意義遠大於使用價值。

九錫之說始於周代,齊桓公曾接受其中的二錫。其制度於後來漢代正式形成,歷史上第一位被授予九錫的大臣是王莽。

因自王莽始,受九錫者之後大多篡位,故後世功臣多拒受九錫以避嫌。

*虎賁,天子禁衛兵;

*納陛,陛即台階;

*朱戶,朱漆大門;

*秬鬯,音炬倡,黑黍所釀的香酒;

Ref: Wiki (https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%9D%E9%94%A1)